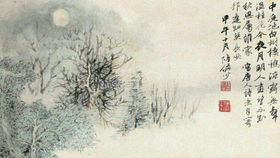

中秋佳节,月圆人团圆,这样的夜晚,怎能不让人想起那首千古传唱的《十五夜望月》呢?这首诗,就像中秋的月饼,甜而不腻,回味无穷。今天,就让我带你一起,穿越时空,感受这首诗的魅力吧!

月色如水,诗意盎然

《十五夜望月》是唐代诗人王建所作,全诗如下:

中庭地白树栖鸦,冷露无声湿桂花。

今夜月明人尽望,不知秋思落谁家?

这首诗,短短二十八字,却将中秋月夜的景象描绘得淋漓尽致。想象那月光洒在庭院,地上仿佛铺了一层霜,树上的鸦鹊栖息,夜深了,秋露悄无声息地打湿了院中的桂花。这样的画面,是不是让你感受到了一丝寂寥和冷清?

意境深远,情感真挚

这首诗,不仅描绘了中秋月夜的景象,更表达了诗人对家乡和亲人的思念之情。诗中的“今夜月明人尽望”,让人感受到了中秋之夜,家家户户都仰望明月的温馨氛围。而“不知秋思落谁家”,则将诗人的思念之情推向了高潮。

诗人王建,字仲初,颍川(今河南许昌)人,唐朝著名诗人。他的诗作,以乐府诗最为著名,与张籍并称“张王乐府”。这首《十五夜望月》,就是他乐府诗中的佳作之一。

字里行间,韵味无穷

《十五夜望月》这首诗,字字珠玑,韵味无穷。其中,“中庭地白树栖鸦”,用“地白”二字,将月光照在庭院的样子描绘得淋漓尽致,给人以积水空明、澄静素洁、清冷之感。而“冷露无声湿桂花”,则让人联想到冷气袭人,桂花怡人的情景。

诗中的“今夜月明人尽望”,更是将中秋之夜,人们仰望明月的温馨氛围展现得淋漓尽致。而“不知秋思落谁家”,则将诗人的思念之情推向了高潮。

传承文化,弘扬精神

《十五夜望月》这首诗,不仅是一首优美的诗歌,更是一种文化的传承。在中秋佳节,人们吟诵这首诗,不仅是为了欣赏其优美的意境,更是为了传承中华民族的传统文化。

如今,这首诗已经成为了中秋节的代名词,每当月圆之夜,人们都会想起这首诗,想起那中秋月夜的景象,想起那浓浓的思念之情。

在这个中秋佳节,让我们一起吟诵《十五夜望月》,感受这首诗的魅力,传承中华民族的传统文化,弘扬中华民族的精神。愿我们的思念之情,如同这中秋的明月,照亮前行的道路,照亮我们的心灵。

本站内容均为信息分享,转载仅引用已公开的事实性消息(时间、地点、事件等),明确标注来源。不复制他人原创性内容,若涉及权益争议请联系我们立即删除。